„A friendly Hello“

Dunstaffnage – Oban – Loch Aline – Tobermory – Ardnamurchan Point – Kerrera – Lismore, August 2019

Inhalt

- Vorbereitungen

- Wetter

- Küchen-Crew, ahoi!

- Kaffeesegeln nach Kerrera

- Loch Aline

- Tobermory und Ardnamurchan Point

- Kerrera und Oban

- Lismore

Wie unglaublich schön dieses Land doch ist. Vielleicht liegt es daran, dass es sich beständig im Spiegel seiner tausend Wasser betrachten und herrichten kann…

Der Törn begann mit einem Satz neuer Seekarten. Sie hängen nun in unserem Wohnzimmer und haben dort zumindest vorläufig jene der Elbe – angeschafft aus einem emotionalen Überschwang für unser Skippertraining im Köhlfleet – und jene des Englischen Kanals abgelöst. Gleich zu Beginn gaben uns die neuen Imray-Karten einige Rätsel auf: Gewöhnungsbedürftig war zunächst die inverse Art der Darstellung. Plötzlich war das Land wieder grün und tiefes Wasser dunkelblau. Sie erinnerten uns an die Karten im Schulatlas und riefen in mir das Spottmaul hervor, indem ich die Flaschenpost der Seenotretter zitierte, dass deren Einsätze im letzten Jahr unter anderem auch auf die Nutzung eines Autoatlasses zur Navigation zurückgeführt werden mussten – was noch mit der dreist uneinsichtigen Aussage verknüpft wurde, darin sei das Wasser schließlich auch eingezeichnet… Die neuen Karten warteten darüber hinaus mit allerlei Details auf, die z.B. lauteten „dangerous tidal stream“ oder „overfalls“. Auch die vielen verzeichneten Felsen im Wasser, unterhalb der Wasseroberfläche und kurz darüber, bereiteten uns einige Bauchschmerzen. Ein Kollege von mir scherzte später, dass die Felsen doch nicht das Problem seien, sie würden sich schließlich nicht bewegen. Nein, natürlich nicht, aber wir – und das mit Wind und Strom…

Vorbereitungen

Zu den Vorbereitungen gehörte auch dieses Mal die Ergänzung der Ausrüstung. Schon irgendwie erschreckend, wie viel Geld man in dieses Hobby investieren kann. Für diesen Törn benötigten wir neue Reisetaschen. Die Anforderungen waren komplex: Wir brauchten etwas, das man auf dem Boot gut verstauen konnte. Gleichzeitig musste es stabil genug sein, um das Gepäck für vierzehn Tage aufnehmen und am Flughafen aufgegeben werden zu können, denn die erste Etappe unseres Urlaubs würden wir nicht auf dem Wasser, sondern durch die Luft zurücklegen müssen. Optimal wäre es auch, wenn man die Taschen zum Bunkern der Einkäufe nutzen und somit am besten als Rucksack tragen könnte – allerdings ohne den breiten, sperrigen Beckengurt, der uns unsere Wanderrucksäcke beim Wegstauen auf dem Boot so nachhaltig verleidet hatte. Kurz: wir suchten die eierlegende Wollmilchsau. Fündig wurden wir dann ausgerechnet in einem Geschäft für Wanderausrüstung in Stuttgart, also maximal weit weg von unserem üblichen Zugang zum Wasser. Aber egal, Hauptsache, die neuen Taschen würden ihren Zweck erfüllen. Wir erwarben eine in knallrot und eine in marineblau. Beide versehen mit einer „No-matter-what-Garantie“ des Herstellers. Ob dieser wohl eine Vorstellung davon hatte, wie viele Kilometer die Räder seiner Taschen in den kommenden Jahren mit uns würden zurücklegen müssen? Ein bekannter Kofferhersteller hatte sich das wohl eher nicht gedacht, als ich dieser Tage mit verschlissenen Rollen an meinem üblichen Reisekoffer bei ihm in der Filiale auftauchte…

Unser neues Reisegepäck ergänzten wir ferner um jeweils zwei wasserdichte Packsäcke zu je dreißig Litern. Wow – noch nie hatte ich eine Tasche so schnell und effizient ein- und wieder ausgepackt. Ein weiterer unschlagbarer Vorteil unserer blauen Beutel bestand darin, dass sie unsere gesamten Klamotten all die Zeit über auf dem Boot trocken hielten, während alles andere allmorgendlich klamm und kalt wurde.

Seekarten war, wie schon erwähnt, ein weiteres Thema. ‚Bei uns schaut’s aus wie bei Seebärs‘, stellte Alexander irgendwann im Frühjahr einmal fest und hatte damit durchaus recht. Überall hingen und lagen in unserer Wohnung Seekarten der inneren und äußeren Hebriden, das Revier, in das wir wollten. Ich hatte zwei Sätze Admiralty Charts erworben, und Alexander kaufte die entsprechenden Überseglerkarten dazu. Letztere hingen bei uns seit dem Winter am Bücherregal. Sie waren etwas gewöhnungsbedürftig, weil ihre Farbgebung eher an Wander- denn an Seekarten angelehnt war. Außerdem wiesen sie eine Reihe von Besonderheiten auf, die uns eine Weile lang Kopfzerbrechen bereiten sollten. „Overfalls“ und „tidal races“ waren beispielsweise darin verzeichnet, was mochte es damit wohl auf sich haben? Vieles klärte sich durch die Lektüre des Reeds und der Revierführer auf, die Alexander in den folgenden Monaten geradezu verschlang. Einiges verlor dadurch jedoch nicht sein Sorgenpotential: Wind gegen Strom würde ein großes Thema werden, wie wir feststellten. Und es gab dort oben mehr als eine Ecke, in der man unter solchen Bedingungen lieber nicht sein wollte. Hinzu kam, dass viele der Orte dort geradezu zungenbrecherische Namen trugen. Alexander hatte schon recht, wenn er meinte, er wollte sie zumindest alle einmal gelesen haben, um später auch zuordnen zu können, sollte uns zu diesen tatsächlich eine entsprechende Nachricht erreichen. Schmunzelnd musste ich bei dieser Gelegenheit an Roberts Navigationskurse denken, die er gerne mit den Worten einleitete: ‚Navigation ist immer auch eine Stunde Heimatkunde.‘ Wie viele der Kollegen hatten damals doch ratlos auf der Seekarte nach Cuxhaven oder Büsum gesucht – jetzt schauten wir nach Ardnamurchan Point und Corryvreckan mit der definitiven Aussage insbesondere zu letzterem: ‚Da willst Du nicht hin!‘

Die Überseglerkarten ergänzten wir in den folgenden Wochen mit kleinen, roten Klebepunkten. Jeder Punkt stand für eine Marina, deren Häufigkeit nach Norden hin deutlich abnahm. Trotzdem hielt sich die Hoffnung, zumindest jeden zweiten Tag eine heiße Dusche zu finden. Letztlich würde sowieso alles vom Wind vor Ort abhängen, und so kam es schließlich auch.

Die schottischen Gewässer selbst sahen hingegen aus wie ein einziger Schweizer Käse – ein Loch neben dem anderen. Während des Törns würde sich das folgendermaßen äußern: ‚Gleich kommt ein Flach!‘ ‚ Ein Flach?‘ ‚Ja, zehn Meter.‘ ‚Zehn Meter sind doch nicht flach!‘ ‚Davor hat’s sechzig und dahinter auch, also IST es flach!’Wie gesagt, ein Schweizer Käse. Während die Kartentiefe in der Deutschen Bucht relativ kontinuierlich verläuft, zur Küste – also zum Watt hin immer flacher, ist an der schottischen Küste alles zu haben: zehn Meter, hundertachtzig Meter, sechzig Meter, trockenfallende Felsen und alles in einem Gebiet von wenigen Seemeilen – das war so eine andere Sache, die unsere Phantasie schon vor dem Törn auf Trab gebracht hatte. Vor allem die Felsen, welche die Schotten mit mehr oder weniger sprechenden Namen bedacht hatten. Einen von diesen hatte bereits der irische Missionar St. Columban verflucht. Dazu hier das folgende schöne Zitat von Hamish Haswell-Smith: „St Columba sailed into Gott Bay on his way to visit the monastry founded by his cousin, Baitheine, at Sorobaidh. Apparently, on arrival, he struck a rock which nearly sank his boat, so he cursed it. Most sailors still follow this tradition“ (Haswell-Smith, H. (2008): The Scottish Islands. The Bestselling Guide to Every Scottish Island. 2. Aufl., Edinburgh u.a., S. 113).

Mindestens ebenso bezeichnend ist die Geschichte von „Lady’s Rock“, einem Felsen, den wir in der südlichen Zufahrt zum Sound of Mull später tatsächlich mehrfach passieren sollten. Ein schottischer Clanführer hatte im 16. Jahrhundert eben diesen dafür nutzen wollen, um sich seiner ihm lästig gewordenen Angetrauten zu entledigen. Besagte Lady Elizabeth wurde kurzerhand dorthin gebracht, festgebunden und ihrem Schicksal überlassen. Den Rest, so die Annahme, würde die steigende Flut dann schon von selbst erledigen (vgl. Haswell-Smith 2008, 90f.). Auf was für Gedanken die Leute so kamen. Im Übrigen nahm die Geschichte eine ganz andere Wendung, so viel sei an dieser Stelle noch kurz verraten.

Zu den Törnvorbereitungen zählte dieses Mal ganz eindeutig der „Shipping Forecast“ auf BBC 4. Hörte man diesem im März zu, konnte man sich schon fragen, wie um alles in der Welt man bloß auf die bescheuerte Idee hatte kommen können, in Schottland segeln gehen zu wollen. ‚Gale warnings‘ waren an der Tagesordnung, immer wieder ‚increasing to gale force nine‘. Ich tröstete mich damit, dass dies noch die Ausläufer der Winterstürme sein würden und lauschte auf die ferne Stimme, die unser nahendes Abenteuer anzukündigen schien.

Vergeblich versuchten wir in der folgenden Zeit, die gelesen Nachrichten mit zu protokollieren. Die Aussicht auf ein fehlendes Navtex und einen eher bescheidenen Internetempfang ließen uns über althergebrachte Methoden der Wettererfassung grübeln. Dass man auf selbiges in Schottland ein wachsames Auge haben muss, hatten wir schon auf unseren zahlreichen Wandertouren in diesem faszinierenden Land gelernt. Auf BBC dauerte der „Shipping Forecast“ im Schnitt sechs bis acht Minuten und, das war meine Hoffnung, über Funk sollte er eine Länge von gut einer Stunde haben. Mitschreiben wurde so wieder zu einer erwägenswerten Option.

Vergnügen bereiteten mir auch die ungewohnten Bezeichnungen von Messstationen und Großtonnen. Eine klang wie „Silly Automatic“ – natürlich schreibt man sie anders, aber der „dumme Automat“ gefiel mir besser.

In Ergänzung hatten wir neben unserem Küchentisch eine Karte mit den Namen der Seegebiete rund um Großbritannien aufgehängt. Ja, es stimmte schon, bei uns schaute es irgendwie aus wie bei Seebärs‘.

Eine letzte Vorbereitung war schließlich rein unterhaltsamer Natur. Wir lauschten einem Podcast zweier Hobby-Segler, die sich auf den Weg rund England gemacht hatten, was sie zwangsläufig früher oder später auch durch das Revier führen würde, in welchem wir unterwegs sein wollten. Es war lustig, den beiden bei ihren Abenteuern zuzuhören. Irgendwann kamen wir zu dem Schluss, dass, wenn die Jungs das schaffen sollten, wir so schnell auch nicht untergehen würden. ‚Wissen Sie, wo Sie hier sind?‘ wurde für uns zum vergnüglichen geflügelten Wort dafür, was man alles auf einem Segelboot verkehrt machen konnte. Wie gesagt, wenn die beiden Jungs ihr Vorhaben zu Ende bringen sollten, würden auch wir nicht am Schweizer Käse der schottischen See verzweifeln…

Wetter

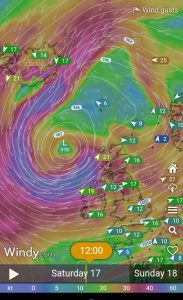

Das Wetter war ein großes Thema für uns auf diesem Törn, keine Frage. Es begann spätestens bei unserer Ankunft in der Marina von Dunstaffnage. ‚Habt ihr schon gesehen?‘ wollte Martin von uns wissen, der in den nächsten zwei Wochen das gemeinsam von uns gecharterte Boot – die „Goldrush“, eine Westerly 36 – skippern würde. Er zeigte uns auf seinem Handy die aktuellen Wetterprognosen, und wir verdrehten gemeinsam die Augen. Natürlich hatten wir schon davor immer mal wieder nachgesehen, was für unser Törn-Revier, die inneren Hebriden, vorhergesagt wurde. Aber wir wussten auch von unseren vorherigen Wanderurlauben in Schottland, dass langfristige Vorhersagen hier oben kaum zu haben waren. Redeten die Briten nicht so gerne übers Wetter, weil es immer so viel Neues zu erzählen gab?

An diesem Mittag in Dunstaffnage betrachteten wir mit gemischten Gefühlen das Tief bei Irland, das langsam aber sich seine Ausläufer nach uns ausstreckte. Leider würde diese Konstellation tatsächlich in den folgenden beiden Wochen bestimmend für unser Wetter bleiben. Es fehlte der übliche Hochdruckkeil, der normalerweise die Tiefdruckgebiete weiter nördlich an der schottischen Küste vorbeigelenkt hätte. In diesem Jahr konnte sich das Hoch nicht durchsetzen, und wir verfolgten mit einer gewissen Faszination das Farbspiel auf den diversen Wetter-Apps. Besser man war vom Wasser wieder verschwunden und lag in einer kuscheligen Bucht wieder gut vertäut am Steg, bevor Farben und Himmel zu finster wurden.

Dieser Überlegung waren wir stets gefolgt, sodass ich nun im Nachhinein schreiben kann, dass die Wetterbeobachtung für mich auf diesem Törn eines der spannendsten Themen war, ohne dass es uns in Bedrängnis gebracht hätte. Wetter war abends das letzte und morgens stets das erste Thema auf der Tagesordnung. Zwang es uns auf gewisse Weise zwar, in der Nähe der wenigen Marinas zu bleiben, sorgte es umgekehrt auch dafür, dass wir in den vierzehn Tagen ungehinderten WiFi-Zugang hatten und seine Entwicklung folglich gut im Blick behalten konnten.

Noch eindrücklicher als sein digitaler Fingerabdruck jedoch war das schottische Wetter in persona. Mehr als einmal lag ich in den folgenden beiden Wochen wach in meiner Koje und lauschte darauf, wie sich der angekündigte Wind geradezu an unser Boot heranschlich, um dann – stetig zunehmend – alle möglichen und unmöglichen Geräusche darauf und auf den Booten nebenan zu intonieren. Man spricht gerne von einem heulenden Wind. Dieser hier fauchte und spielte ein ganzes Orchester aus Wanten, Fallen und allem anderen, was ihm in den Weg kam, nur um dann ebenso klammheimlich wieder zu verschwinden, wie er sich an uns herangemacht hatte.

Keineswegs waren wir ein Spielball einer anhaltenden Schlechtwetterfront, vielmehr zog Sonnenschein, Wind und Regen in immer neuen Schüben und Mixturen an jedem einzelnen Tag über uns hinweg. Dauerregen gab es nur über dem Festland, bevorzugt in Glasgow, über das man notgedrungen an- und abreisen musste und dessen frühkapitalistischer Industriestadtcharme sich uns einfach nicht erschließen wollte: Zu viel Verkehr, zu viel Lärm, zu viel Müll in den Nebenstraßen und vor allem zu viele Menschen nach all der Zeit im schottischen Outback mit dieser Natur zum Niederknien, dem fantastischen Licht, das einen den Atem anhalten ließ. Einer Welt, die so unglaublich jenseitig erschien, dass sie im Hier und Jetzt kaum zu fassen war.

Natürlich hatten wir Ölzeug dabei. Natürlich hatten wir gewusst, dass das Wetter hier oben so wechselhaft sein konnte. So unberechenbar, dass ich, ganz verwegen, sogar meinen Badeanzug eingepackt hatte. Man konnte schließlich nie wissen, und es war immerhin August. Baden sind wir schließlich nicht gegangen, dafür lernten wir, dass Regenwolken nicht nur Nässe bedeuteten, sondern vor allem auch Wind, dass Böen nicht einen kurzen Windstoß meinten, sondern so lange anhielten, wie die Wolken groß waren. Mehr als einmal fühlten wir uns von zweien solcher Wolken regelrecht in die Zange genommen und versuchten, aus ihrem Einflussbereich heraus zu kreuzen.

Mindestens ebenso eindrücklich waren die Wellen und ihre Kraft, die unsere Westerly stets erst ein Stückchen ansaugten, um sie dann regelrecht nach vorn zu spucken. Es waren kleine Wellen, ich will nicht übertreiben, aber auch unser Boot war ein ganzes Stück kleiner (36 Fuß) und vor allem leichter als die Gib Seas (43 Fuß, 12 t), mit denen wir bisher unterwegs gewesen waren – und dieser Unterschied machte sich nun hier an den äußersten Ausläufern des Atlantiks doch bemerkbar.

Küchen-Crew ahoi!

‚Das nenn‘ ich echtes Commitment!‘ wir lachten und hatten alle denselben Gedanken, als wir den Sicherheitsgurt sahen, welcher den Koch an der Pantry bei Lage vom Umfallen abhalten sollte. Unsere „Goldrush“ war ganz offenbar auch für schweres Wetter und längere Törns auf See gedacht und ausgestattet. Wir auch?

Spannend gestaltete sich das Bunkern in Oban. Eine erste Herausforderung waren schon die wenigen Kilometer von Dunstaffnage aus in die Stadt. Der Vercharterer wünschte bei der Bootsübergabe nur Skipper und dessen Co an Bord. Sophia und ich nutzen also die Zeit – oder hatten das zumindest vor –, um erste Vorräte in Oban einzukaufen. Wir pilgerten zur Bushaltestelle und warteten. Der Bus erschien auch pünktlich. Er bog auf unsere Straße ein. Wir schauten ihn an, er schaute uns an und – fuhr an uns vorbei. Wie bitte? Hey, hallo, wir wollten mitfahren! Einigermaßen entgeistert starrten wir dem Bus auf der Schnellstraße, an der wir standen, hinterher. Und nun? Der nächste Bus würde erst in einer guten Stunde fahren, und wir hatten heute doch noch was vor! Wir entschieden uns kurzerhand für ein Taxi. Judy, hilfsbereite Seele unseres Vercharterers, rief uns einen Wagen, als sie kopfschüttelnd von unserem Malheur erfahren hatte. ‚It will take a couple of minutes. They’re changing the tires.‘ Nun gut, an abgefahrenen Reifen würde unsere Unternehmung also wenigstens nicht scheitern. Wir warteten und warteten und warteten. Nach einer weiteren halben Stunde fühlten wir uns dann doch bemüßigt, noch einmal nachzufragen, ob man denn zusätzlich zu den Reifen noch etwas anderes hatte tauschen müssen. Nein, nun war unser Taxi definitiv auf dem Weg und wenig später wussten wir auch, warum hier alles so lange dauerte: durch Oban quälte sich eine schier endlose Autoschlange – so viel Verkehr am gefühlten Ende der Welt war schon erstaunlich und für die Stadt nicht besonders vorteilhaft: An Lautstärke und Unruhe stand sie Glasgow in nichts nach, obwohl letztere gut fünfundzwanzig Mal so groß war. Warum hier all diese Menschenmassen unterwegs waren, blieb uns ein Rätsel.

Endlich im örtlichen Supermarkt angekommen, hatte unsere Odyssee aber leider noch kein Ende. Nicht nur waren hier bis auf wenige Ausnahmen nur die Hausmarken erhältlich und die Suche nach dem Gewünschten gestaltete sich entsprechend komplex, auch schien man die einzelnen Produktgruppen möglichst äquidistant über den gesamten Laden verteilt zu haben, so dass man Mal um Mal dieselben Gänge entlang lief auf der Suche nach so trivialen Dingen wie Nudeln oder Müsli. Eine schier endlose Zeit verbrachten wir mit dem intensiven Studium uns völlig unbekannter Lebensmittelverpackungen. Dennoch gelangte später – aus Versehen – die eine oder andere landestypische Absonderlichkeit in die Schapps unseres Bootes. Ein kulinarischer Tiefpunkt, den ich das Unglück hatte zu ergattern, stellte Orangensaftkonzentrat versetzt mit Zucker und Süßstoff dar. Wer denkt, grüne Deckel signalisierten eher gesunde, also ungesüßte Waren, sitzt demselben Trugschluss auf, welchem ich hier auf dem Leim gegangen war. Und Achtung: Konzentrat meint tatsächlich Konzentrat und nicht trinkbaren Saft wie bei uns. Als halbwegs taugliche Mischung erwies sich später das Verhältnis von einem Drittel Saftkonzentrat und zwei Dritteln Wasser. Alles jenseits davon war schlicht ungenießbar.

Unsere Küchencrew hatte trotz allem viel Spaß bei der Zubereitung unserer Speisen. Auch die restlichen Personen im Salon lachten nicht selten, wenn Sophia die ausgesuchten Rezepte laut vorlas. Sie erforderten beispielsweise ein langsames Köcheln auf kleiner Flamme – ha, unser Ofen war digital: Feuer an oder aus, dazwischen war nichts. Auch die Frage, ob die eine Zutat zuerst und dann die andere in den Topf sollte oder ob sie doch umgekehrt hätten verrührt werden müssen, war bei unserem Zweiflammen-Herd von eher fakultativer Bedeutung. Eindeutig war bei späterer Gelegenheit dagegen der Grund für das Dahinscheiden von Eisbergsalat und Gurke: Beide waren in unserem Tiefkühlloch schlicht am Kühlaggregat erfroren.

Einige Male gingen wir Essen. Am lustigsten war in dieser Hinsicht „The Lorne“, seines Zeichens „Whisky-Pub“ in Oban. Dort gab es das klassische Pub-Food, gutes Ale und – der Name war Programm – eine umfassende Whisky-Karte als Kreideanschrieb umlaufend auf den Wänden durch den ganzen Raum vermerkt. Bei unserem ersten Besuch dort saßen am Nachbartisch zwei Franzosen und diskutierten ihre Urlaubspläne. Entsprechende Reiseführer wurden gewälzt und später dann auch Postkarten geschrieben. Wie eine Partie ‚Solitaire‘ hatte mein Nachbar seine Karten vor sich auf dem Tisch drapiert. Lächelnd betrachtete ich die Szene, hatte ich doch nur wenige Tage zuvor dieselbe Urlaubsaufgabe erfüllt. Wie schön, dass es noch andere gab, die diesem Hobby analoger Zeiten frönten. Mein Tischnachbar lächelte zurück und zeigte mir nicht ohne Stolz die Kunstdruck-Karten, die er noch in seinem Mäppchen hatte. Er hatte eine gute Wahl getroffen…

Kaffeesegeln nach Kerrera

Der erste kurze Schlag führte uns von Dunstaffnage nach Kerrera. Einmal die Marina verlassen, verschlug uns die Landschaft den Atem. Das Spiel von Licht und Schatten verwandelte die umliegenden Küstenlinien derart, dass man den Eindruck hatte, durch die Kulisse eines Fantasy-Films zu segeln. Diese Empfindung überkam mich Mal um Mal, als wir dort auf dem Wasser unterwegs waren. Jede Lichtstimmung rief neue, ganz eigene Eindrücke hervor, und das Licht wechselte mit den rasch ziehenden Wolken in schneller Abfolge. Die fernen Berge zeigten sich so mal als blaue Schatten, dann wieder in ein milchiges Licht getaucht in zarten Grüntönen, dann nebelverhangen abweisend grau.

Wie soll man die Schattierungen von Silber, Blau, Grün und Schwarz beschreiben, die hier das Wasser anzunehmen vermochte? Wie die geradezu übernatürliche Schönheit der sich sanft in den Himmel schwingenden Hügel und Berge, durch die gelegentlich die Wolken zogen und immer wieder einzelne Burgruinen in ihren versteckten Falten zum Vorschein kommen ließen? Wer Tolkiens Bücher (und die zugehörigen Verfilmungen) kennt, mag sich eine vage Vorstellung von der grandiosen Landschaft machen, die in allen Grüntönen zu leuchten im Stande ist, in der Bäume nicht einfach Bäume, sondern eigene kleine Urwälder mit Flechten, Moosen und Farnbewuchs waren. In der Felsblöcke die Form von Urzeitechsen und knorrige Baumwurzeln jene von Wichtelmännchen aufwiesen. In der Wurzeltreppen zu Elfenhäusern hinauf führten und Wasserfälle aus allen Poren des Landes hervor zu sprudeln schienen. Ja, ich mag dieses Land mit seiner Ursprünglichkeit, seiner Verwunschen- und Abgeschiedenheit. Und es nun vom Wasser aus betrachten zu können, fügte dem Ganzen eine ganz neue, ungeahnt eindrückliche Perspektive hinzu.

Zum Mittagessen ankerten wir in einer kleinen Bucht auf der Westseite der Isle of Kerrera. Eine Kolonie Seehunde und Robben lag unweit auf einem der Felsen und bildete den Anlaufpunkt für ein Ausflugsboot, dem wir in den folgenden Tagen noch einige Male begegnen würden. Es war unverwechselbar an seiner fein säuberlich nach Form und Farbe aufgereihten Fenderparade erkennbar.

Unsere Westerly war hübsch und urgemütlich, wenn auch nicht mehr ganz die jüngste. Etwas erschreckend fand ich, dass das Lot ausgerechnet in der Einfahrt zur Oban Bay zu spinnen anfing. Wegen des häufigen Fährverkehrs war man angewiesen, sich am äußeren Tonnenstrich zu halten, dort wurde es dann aber auch recht schnell ziemlich flach. In dem Moment also, als es wirklich darauf ankam festzustellen, wie viel Wasser wir wohl unter dem Kiel haben mochten, konnte das blöde Ding sich plötzlich nicht zwischen fünfzehn und null Metern entscheiden. Gut, null Meter war extrem unwahrscheinlich – wir haben den Weg trotzdem gefunden.

Wir machten in der Oban Marina auf Kerrera fest. Im Vergleich zur Transit Marina in Oban bot diese den unschlagbaren Vorteil, durch die ganze Bucht von dieser doch recht lauten Stadt getrennt zu sein und dazu das hübsche Panorama derselben zu offerieren. Im „Waypoint“, dem Pub der Marina, konnte man auch spätabends noch diese wunderbare Aussicht in völliger Ruhe genießen. Hier ließ sich auch das sonderbare Schauspiel der Fahrwassertonnen zur Hafeneinfahrt studieren. Seltsamerweise blinkten sie alle (d.h. die grünen und die wenigen roten) im gleichen Takt mit derselben Kennung. Das ganze sah eher aus wie eine Landepiste für Flugzeuge denn wie die Markierungen eines Fahrwassers.

Tagsüber und bei der richtigen Tide konnte man vom „Waypoint“ aus auch einen guten Blick auf die Überreste des Wracks werfen, das am südlichen Ende der Ardantrive Bay sein Dasein fristet und uns gleich zu Beginn daran erinnerte, dass die schottischen Gewässer noch zu keiner Zeit ein Pappenstiel gewesen waren.

Kerrera selbst ist ein dünn besiedeltes Eiland, das auf seiner Nordwestseite einen grandiosen Ausblick auf die Silhouette der Isle of Mull bietet. Von der Marina aus führt eine Landstraße nach Süden, vorbei an einigen sich offensichtlich sauwohl fühlenden, im Freien gehaltenen Schweinen, zum lokalen Farm-Shop. Sehr bald schon wurde dieser Weg von den überall frei auf der Insel umherstreifenden Schafen und Highland-Rindern mit beachtlicher Mähnen und Hörnern in Beschlag genommen. In nördlicher Richtung führt ein typisch schottischer Zwei-Fuß-Wanderweg durch mannshohen Farn und über weite Heidefelder hinweg zum Denkmal für David Hutcheson, den Gründer des Caledonian MacBrayne Fährservices. Von dort oben hat man einen wunderbaren Ausblick auf Maiden Island, die Insel in der Zufahrt zur Bay, sowie auf Dunollie Castle, eine Burgruine auf einer Anhöhe auf der anderen Seite der Bucht in Oban.

Von der Marina aus gibt es einen Fährservice mit einem kleinen Boot hinüber nach Oben, den nicht nur wir für einige Shopping-Touren nutzten.

In einer späteren Etappe würden wir Kerrera auch runden. Besonders eindrücklich erwies sich dabei die Südküste, die sich dem offenen Atlantik hin zuwendet und von entsprechender Dünung des Meeres umspült wird. Wiederum war dies ein Platz, den die Schotten für den Bau einer kleinen Festung (Gylen Castle) genutzt hatten. Nun erhob sich dessen Ruine malerisch zwischen saftig grünen Hügeln. Fast schon kitschig wurde es, als durch diese Kulisse dann auch noch ein Dreimaster segelte, der zuvor in Oban seine Crew gewechselt hatte. In welcher Zeit waren wir noch mal unterwegs? In jener der drei Strommasten dort drüben oder doch eher in jener der Elfen und Hexenmeister, die doch ganz gewiss das alte Gemäuer dort auf der Klippe bewohnen mussten?!

In der folgenden Nacht zog ein wahrer Sturm über uns hinweg. Der Wind fauchte, brüllte, schnaufte und klapperte mit allem laufendem und stehendem Gut, das er zufassen kriegen konnte. Ganz langsam hatte er sich angepirscht. Erst streifte er ein wenig über den Steg, schlenderte ein wenig hierhin und dorthin zu schauen, ob auch angemessenes Publikum für seine Vorstellung zugegen wäre. Gegen halbelf in der Nacht legte er dann richtig los. Wir lagen in den Kojen und lauschten dem Spektakel. Zuerst versuchte ich noch, einzelne Geräusche zu bestimmen und Dingen an Deck zuzuordnen. Aber je weiter die Nacht voranschritt, desto mehr verschwand alles in ihrem Gewand. Es hatte keinen Anfang und kein Ende mehr, alles passierte irgendwie gleichzeitig. Das letzte Mal hatte ich als Kind dem Wind so intensiv zugehört, wie ich es hier nun wieder in Schottland tat. Ich war in einem Dachzimmer groß geworden, und der Wind strich mit schöner Regelmäßigkeit über das Land, von dem ein Bekannter mal meinte, man könnte am Samstag schon sehen, wer am Sonntag wohl zum Kaffee kommen würde. Damals vermittelte es mir ein Gefühl von Geborgenheit, den um das Haus wütenden Elementen zu lauschen, wohl wissend, dass ich in meinem Zimmer vor ihnen sicher war. Sie nun wieder zu erleben und zwar nicht bloß zu hören, sondern in allen Bewegungen des Schiffes, das an seinen Leinen zog und zerrte, auch körperlich zu spüren, war eine ganz neue Dimension dieser Erfahrung.

Gegen Morgen beruhigte sich das schottische Wetter dann allmählich und ersetzte den Wind durch einen beharrlich fallenden Regen. Bei dieser Gelegenheit stellten wir fest, dass die Decksluke in unserer Kajüte in der hinteren linken Ecke ein winziges Loch haben musste, denn es bildete sich eine beharrliche Kaskade an Wassertropfen, die nach und nach einen kleinen See auf Alexanders Schlafsack bildeten. Wir improvisierten und legten erst mal ein Handtuch auf die fragliche Stelle.

Loch Aline

Von der Oban Marina führte uns der nächste Schlag nach Loch Aline, das auf der Movern Peninsula gelegen ist und nach gut einem Drittel des Sounds of Mull erreicht war. Letzteren kreuzten wir in einigen langen Schlägen recht gemütlich hoch.

Noch am Morgen hatte sich Mull mit Nebel in den Bergen präsentiert. In der Oban Marina war die Sonne gerade aufgegangen, die Welt erwachte langsam aus dem sanften Schlaf der vergangenen Nacht. Kaninchen hatten zu dieser Tageszeit die Marina fest im Griff. Ihre weißen Blumen bildeten einen ansehnlichen Kontrast zum satten Grün der umgebenden Landschaft. Ein Schwarm silberner Fischlein spielte in der Marina und ließ das Wasser aussehen, als fielen Tautropfen darauf nieder. Nach dem Sturm des vergangenen Tages lag das Wasser nun wieder spiegelglatt vor uns und lud zum Aufbruch ein.

Lady’s Rock am Eingang zum Sund zog uns wie magisch an. Mit einer Wende entgingen wir schließlich ihrem Bann. Duart’s Castle, der Sitz des ungnädigen Gatten der Lady, sah von Weitem wie ein Geisterschloss aus. Tatsächlich war es gerade in ein Spinnennetz aus Gerüstträgern eingesponnen. ‚Under construction.‘ Zwischen Lady’s Rock und Lismore Point waren in unserer Karte schon erwähnte ‚Eddies‘ verzeichnet – Mahlströme. Hier waren sie nicht sehr stark und bei Stillwasser merkte man freilich nichts von ihnen. Aber allein die Tatsache, dass sie in realita existierten, war erstaunlich genug. Für mich hatten Mahlströme bisher in dasselbe Reich der Mythen und Erzählungen gehört wie Seeungeheuer und andere Phantasiegespinste.

Im Sund galt es dann, auf den regen Fährverkehr zu achten. Besagte Caledonian MacBrayne Flottille ist hier mit einer Vielzahl unterschiedlicher Schiffe vertreten. Sie sind groß und schnell, wobei letzteres sicher auch eine Frage der Relation ist. Unsere Durchschnittsgeschwindigkeit lag meist bei knapp unter fünf Knoten, zu Spitzenzeiten etwas über sieben. Für ein Segelboot seiner Größe kam die „Goldrush“ also leidlich voran, für die Kraftmaschinen der Fährgesellschaft waren wir dagegen nicht schneller als eine Schnecke.

Eigentlich wäre dieser Segeltag so gewesen, dass wir ohne Probleme bis Tobermory hätten weiterfahren können – vielleicht auch hätten sollen, hätten wir noch Ziele anlaufen wollen, die weiter draußen gelegen waren – aber ich wollte zu gerne Loch Aline sehen. Auch war wieder jede Menge Wind für den Abend und die Nacht angesagt und das Loch gilt als perfekter Unterschlupf.

Eine Fähre verbindet Lochaline mit dem gegenüberliegenden Küstenabschnitt der Isle of Mull. Sie warteten wir zwei Mal ab, bevor wir uns einen rechten Überblick über die schmale Zufahrt zum Loch verschafft hatten. Auf der Seekarte sah der Zugang lang gezogen aus, nun erblickten wir schon vom Sund aus die Marina mit ihren zwei Stegen. Waren wir hier richtig?

Bereits am frühen Nachmittag kehrten wir in Loch Aline ein und das, wie wir bald meinten, keine Stunde zu früh, denn die wenigen Stegplätze der Marina waren schnell gefüllt. Nicht wenige der Boote hatten ein lustig buntes Flaggenalphabet gesetzt. Wie wir später herausfanden, traf sich dort an diesem Abend einer der lokalen Segelclubs zum Stelldichein. Das Barbecue an der gemütlichen Holzhütte der Marina lief lang in dieser Nacht.

Letztere ziert ein langes Gedicht von Alexander McCall Smith, jenem Autor, der in so unvergleichlicher Weise über das deutsche Universitätswesen zu schreiben wusste. Jedem seien an dieser Stelle die Abenteuer des Herrn Prof. von Igelfeld, seines Zeichens Experte für portugiesische irreguläre Verben, ans Herz gelegt. Neben Nabokovs „Pnin“ gibt es wohl kein zweites Buch wie McCall Smiths „The 2 1/2 pillars of wisdom“, welches die schrullige Verrücktheit des Uni-Alltags mit derartigem Wortwitz auf den Punkt zu bringen vermag. Entsprechend freute es mich sehr, nun gerade an diesem verwunschenen Ort in Schottland auf die Spuren dieses Autors zu stoßen, der sich offenbar für die Einrichtung der dortigen Marina eingesetzt hatte. Besten Dank dafür!

Vom Steg aus bot sich uns ein fantastischer Ausblick über das Loch. Eine Reihe von Yachten lag noch weiter landeinwärts an einigen Moorings. Ganz im Osten zeigten sich versteckt zwischen den Bäumen die vielen kleinen Schornsteine und Türmchen von Ardtornish House. Wie ein Geisterhaus wirkt es auf uns und zog uns geradezu magisch an.

Der erste Abend, der sich über das Loch legte, verbreitete eine ganz eigene Stimmung. Wie viele kleine Irrlichter tanzten die Ankerlichter das Yachten an ihren Moorings über dem Wasser. In der Zufahrt zum Loch blinkten einsam die Tonnen.

Am frühen Morgen zog wieder ein Tiefausläufer über uns hinweg. „Depression“, wie die Briten sagen, irgendwie passend, wenn es stürmt und schüttet. Das ganze Boot bebte am Steg, die Wellen liefen von achtern unter unsere „Goldrush“ und ließen sie auf das Wasser hämmern. Wir nahmen uns einen weiteren Hafentag.

Den Tag nutzten wir, die Umgebung zu erkunden. Lochaline Dorf ist genau das, ein Dorf am Ende der Welt wie es scheint – wohlgemerkt mit Marina und Sandmine. Sie sprengen den Quarzsand tief unter der Erde aus seinem Ruhelager. An die Oberfläche geholt, sieht er in seinen Lagerstätten aus wie Tropfstein. Aus dem Stollen schlägt einem der eisige Atem der Unterwelt entgegen. Besser, man verweilt nicht allzu lang…

Der Ort wartet auf mit einem All-in-one-store: Post, Gemüseladen, Bäcker, Tankstelle – alles im selben Häuslein. Gegenüber der Briefkasten, der einmal täglich geleert wird und vollmundig verkündet, dass man sich für weitere Auslieferungswünsche an das nächste Postamt – in Oban wenden könne. Gut für alle, die hier ein Boot ihr eigen nennen können.

Wir liefen bis Ardtornish House, welches ganz am Ende des Lochs liegt und von fern anmutet wie das Schloss von Graf Dracula oder, besser noch, wie der Wohnsitz von Nosferatu mit seinen ganzen Türmchen und Schornsteinen, die aus dem dichten Wald hervorlugen. Auf dem Weg dorthin fanden wir eine große Ansammlung des „kleinen schönen Weißen“ (Fionnan Geal) – des Sumpf-Herzblatts, das uns eine sehr nette Dame auf Arran erstmals zeigte und das wir seitdem stets mit diesem Land verbinden. Auch einen Adler bekamen wir zu Gesicht. Er flog unmittelbar vor uns auf und verschwand ebenso schnell und geräuschlos, wie er aufgetaucht war, wieder zwischen den bemoosten Ästen der alten Bäume. Wir streiften weiter durch einen echten Märchenwald samt Wasserfällen, Feenleiter und Moosungeheuern. Unser Geisterhaus fiel dagegen weit weniger spannend aus, als gedacht. Es entpuppte sich als Hotelanlage nebst weitläufigem Parkgelände. Trotzdem belohnte es uns mit einem wunderbaren Blick auf das gesamte Loch und den Sound of Mull.

Von all den Orten, die wir während dieses Törns ansteuerten, war Loch Aline zweifelsohne der abgeschiedenste und ursprünglichste und in seinem Zauber einzigartig.

Tobermory und Ardnamurchan Point

Von Loch Aline ging es weiter, den Sound auf Mull hochkreuzend mit einer atemberaubenden Landschaft zu beiden Seiten, nach Tobermory. Der Weg führt vorbei am Örtchen Salen auf der Isle of Mull, der an deren engster Stelle liegt. Von Westen drängt hier Loch na Keal weit ins Landesinnere, Berge erheben sich majestätisch nördlich und südlich davon. Die Topographie der Insel hatte hier eine wahre Windschleuse gestaltet, ein Dreher der Windrichtung war zu erwarten gewesen und setzte in der Folge, dankenswerter Weise in gemächlicher Weise, ein. Wir kreuzten weiter und erreichten im Nachmittagslicht Tobermory.

Leider war uns der Hafen selbst nicht sonderlich wohlgesonnen, denn kaum bahnten wir uns unseren Weg durch das ausgedehnte Mooringfeld, öffnete der Himmel erneut seine Schleusen. Nur gut, dass das Ölzeug – zumindest in Teilen – schon seinen Dienst an Skipper und Crew verrichtete. Allerdings dauerte es dann eine ganze Weile, bis wir das Anlegerbier wieder im Cockpit genießen konnten. Dafür präsentierte sich uns der kleine Hafen, nun sozusagen rein gewaschen, in seinen schönsten Farben und die waren von durchaus kräftiger Natur: gelbe, rote und blaue Häuschen reihen sich hier am Kai auf.

Wie heißt es so schön in Alexanders Gälisch-Lehrbuch? „Tha Tobar Mhoire snog agus glè bheg! – Tobermory ist hübsch, aber sehr klein!“ Das Städtchen ist erstaunlich belebt – sind es die vielen Menschen, die hier mit der Fähre ankommen, oder sind die Straßen einfach so eng?

Die Marina liegt direkt neben dem lokalen „Catch and Release Aquarium“, nach vier Wochen darf dort alles zurück in seine atlantische Heimat, was man zuvor zum Anschauen vorbeigebracht hat – ein sehr sympathisches Konzept! Im Hafenbecken, direkt am Ponton, an dem unsere „Goldrush“ lag, habe ich zum ersten Mal Seesterne sozusagen in freier Wildbahn gesehen. Gleich drei Stück auf einmal konnten wir in dem klaren Wasser ausmachen. Scheint die Sonne, kann man dort bis zum Meeresgrund hinabschauen.

Das Örtchen blieb für ein paar Tage unser Basislager. Eigentlich hatten wir vorgehabt, von dort aus weiter zu den Small Isles zu segeln. Besonders Canna hatte es uns angetan, aber das Wetter wollte einfach nicht mitspielen. Wir steckten weiterhin im Ausläufer eines Tiefdruckgebiets und das nächste war schon auf schnellem Weg zu uns – inklusive Sturmwarnung. Canna hätte aber maximal eine Mooring-Boje zum Festmachen geboten und selbst dieser Platz war ungewiss. Alternative Routen, die uns ein sicheres Versteck vor eventuell schnell herannahenden Sturmböen geboten hätte, waren nicht wirklich vorhanden. Tobermory war damit genau der richtige Ort, den wir für diese instabile Wetterlage brauchten.

Es folgten Hafentage und ein Segelnachmittag nach Ardnamurchan Point. Wenigstens einen Blick wollten wir auf die Small Isles werfen, wenn wir schon nicht würden hinfahren können. Die Kulisse, die sich uns jenseits des Kaps bot, war atemberaubend. Umlaufende Winde machten uns dort das Leben ein wenig schwer, immer wieder zogen auch Schauerwolken mit reichlich Böen über uns hinweg, aber schließlich hatten wir es geschafft und segelten aus dem Sund hinaus. An Steuerbord tauchte der Leuchtturm von Ardnamurchan auf und vor uns präsentierten sich in der Ferne die Small Isles. Eine herrliche Kulisse, die uns lockte wie der Süden die Schwalben. Schweren Herzens drehten wir schließlich ab – das Wetter, hatte ich es schon erwähnt?!, es war immer noch ein Sturm angesagt.

Vergeblich hielten wir auf dem Rückweg nach Delfinen Ausschau, die Martin im Jahr zuvor hier entdeckt hatte. Offenbar hatten auch die Tiere beschlossen, dass sie sich unter den aktuellen Bedingungen lieber nicht zeigen, sondern tiefere Gewässer vorziehen wollten. Jedenfalls bekamen wir keine zu Gesicht, dafür aber immer mal wieder die eine oder andere Robbe, die uns aus einiger Entfernung neugierig beäugte, nur um sich dann in einer erstaunlichen Geschwindigkeit durchs Wasser zu bewegen – völlig egal, ob mit oder gegen den Strom.

Wie drei Wetterfeen standen die Funkmasten in der Ferne auf ihrem Berg. Sie verschwanden in den Schauerböen und tauchten wieder auf. Wir hielten eine ganze Weile auf sie zu, um den Weg zurück in den Sund zu finden. Zu diesem Zeitpunkt fuhren wir nur noch mit Hilfe des Vorsegels. Am Kap liefen die Winde aus allen Richtungen und hätten den Großbaum nur unnötig schlagen lassen, so war es ruhiger.

Die beiden Hafentage in Tobermory nutzten wir für ausgiebige Wanderungen. Die erste Erkundungstour führte uns auf dem nördlichen Küstenpfad zum Leuchtturm Rubha nan Gall. Ein Schild warnte davor, dass es ein enger Pfad an der teilweise steil abfallenden Küste sei. Kinder und Hunde sollte man also besser achtsam im Blick behalten. Und so kam es dann auch: Der Pfad schlängelte sich unmittelbar an der Steilküste entlang. Er bot maximal zwei Personen nebeneinander Platz – zur Linken ging es den Hügel hinauf, zur Rechten stürzte die Insel mehr oder weniger steil ins Meer. Bäume und Büsche machten aus dem Ganzen ein kleines Urwalderlebnis. Ungefähr nach dem ersten Drittel des Weges hing von einem der Äste eines der knorrigen alten Bäume ein dickes Tau mitten auf den Pfad. Wir rätselten über dessen Zweck und mochten uns lieber nicht vorstellen, dass jemand es dazu nutzen würde, sich über den Abhang zu schwingen.

Rubha nan Gall liegt ungefähr zwei Kilometer vom Ortsende entfernt. Was für ein Anblick, als das Leuchtfeuer zum ersten Mal durch die Bäume schimmerte! Der Pfad führte zum Bauwerk hinunter, sodass wir schlussendlich wieder auf Höhe des Meeresspiegels anlangten. Hier weitet sich die Insel wieder ein wenig und bietet Platz für ein idyllisch gelegenes Cottage, das als selfcatering B&B zu mieten ist. Davor führt eine kleine geschützte Kaimauer, welche die orstansässigen Midges ebenfalls zu schätzen wussten, bis zum Leuchtturm vor. Weiter nördlich gelangt man über eine Grasfläche, die sich mit schwarzen Felsen abwechselt, bis ans Meer. Hier bot sich uns ein atemberaubender Ausblick auf die Bloody Bay und das nördliche Ende des Sounds of Mull. Eingetaucht in das goldene Licht der Spätnachmittagssonne lag der Sund nun vor uns und ließ uns innehalten. Man war versucht, die Luft anzuhalten, um diesen Landschaftszauber nicht zu stören. Hier fühlte man sich ganz klein und groß zugleich, weil man mit dem Wesen der Natur verschmilzt, während man schaut und schaut. Die Seele saugt sich voll mit diesen Bildern, die einen nicht loslassen wollen, die einen mit jenem etwas zu verbinden scheinen, das so unendlich viel größer und wertvoller ist als man selbst und das wir so oft mit unserem stümperhaften Dasein so leichtfertig aufs Spiel setzen, dass uns die Kinder von morgen daran erinnern müssen, was für uns alle dabei zu verlieren wäre…

Tobermory selbst weist eine Reihe unterhaltsamer Geschäfte am Hafenrand auf. In einem kann man neben Anglerbedarf auch gleich sein Lektürebedürfnis stillen. In der Apotheke sind neben Mittelchen gegen alle möglichen Leiden, auch Whiskygläser zu haben. Der örtliche Yachtausstatter wartete mit einer ganzen Kollektion der von uns überaus geschätzten Tilley-Seglerhüte aus Kanada auf. Daheim konnten wir diese lediglich online erwerben. In diesem schottischen Nest mit seinen knapp eintausend Einwohnern aber konnte man aus einem breiten Angebot wählen – wohlgemerkt der erste Hut, der inklusive Handbuch zu erwerben war. Auch dem Souvenirshop der örtlichen RNLI Lifeboat Station statteten wir einen Besuch ab, die immer noch die Weihnachtskarten des letzten Jahres im Angebot hatten. Ein Seifen- und ein Schokoladengeschäft rundeten zusammen mit der lokalen Distille am Hafen den Shoppingbummelteil gebührend ab. Die Dame dort lud uns direkt zum Tasting ein, als wir ihr unsere Unschlüssigkeit hinsichtlich des zu erwerbenden geistigen Getränks gestanden. Allerdings löste die Verkostung unser Problem nicht wirklich, denn sowohl die rauchige als auch die nicht-rauchige Variante des lokalen Whiskys waren, wie schon erwartet, exzellent. So wählten wir eine Flasche für uns und eine kleiner Ausgabe der zweiten Sorte für den weiteren Genuss an Bord.

Ein zweiter Hafentag in Tobermory nach unserem Ausflug nach Ardnamurchan Point führte uns auf den südlichen Küstenwanderweg. Dieser startete, wie so oft in Schottland, unspektakulär hinter einem Bauplatz direkt neben der Marina, wandt sich recht schnell die Küste hoch und, ehe man es sich versah, bot sich von dort die schönste Aussicht auf die bunte Häuserzeile am Hafen und die in der Bucht an Moorings und Stegen festgemachten Yachten.

Der Weg führt zum Aros Park, einem der versteckten Schatzkästchen der Insel, wie ein Wegweiser gleich zu Beginn ankündigt. Zwar schafften wir bis zum verabredeten Rückkehrzeitpunkt nur einen Teil des Weges, doch öffnete besagtes Schmuckkästchen schon bereitwillig auf diesem Abschnitt seine Pforten. Nicht nur bot sich uns ein fantastischer Blick auf Tobermory Bay und die dort vorgelagerte Calve Island, welche der Bucht ihren heimeligen Charakter verleiht. Auch konnte man jenseits des Sunds in die Berge von Morvern blicken, während man durch einen jener verwunschenen Wälder Schottlands streifte, welche das Auftauchen des „kleinen Volkes“ so wenig erstaunlich gemacht hätten. Wir kamen bis zu einem großen Wasserfall, der seine Elemente mal plätschernd, mal donnernd in die Tiefe stürzen ließ, bis sich die Fluten schließlich mit jenen des Sundes vereinigten. Gebannt betrachteten wir das vom Moor braun gefärbte Wasser, das sich mit seinen weißen Schaumkronen einen Weg durch das zerklüftete Gestein suchte – ein magischer Ort.

In Schottland sind Wasserfälle wahrlich keine Seltenheit. Immer wieder sieht man sie sich an dem einen oder anderen Hang in die Tiefe stürzen. Ihre Anmut trägt zweifellos zur Schönheit dieses Landes bei. Ein anderer Faktor sind sicherlich die vielen Tiere und Pflanzen, die bei uns so selten geworden sind. Hier trafen wir auf ein Rotkehlchen – zugegeben keine besonders rare Vogelart, aber dieses Exemplar war doch besonders. Es kam nämlich recht neugierig auf uns zu, uns genauer zu inspizieren. Schlussendlich saß es keine Handbreit mehr von Alexander entfernt auf dem Boden, der dort kniend gerade dabei gewesen war, die bunte Kulisse Tobermorys auf Film zu bannen. Es flog nicht weg, als er sich nach ihm umwandt. Es hüpfte, ganz im Gegenteil, noch weiter auf ihn zu. Wir verfügen nun über einige Großaufnahmen des possierlichen Kerlchens mit seinen neugierigen Knopfaugen – ganz ohne Teleobjektiv.

Kerrera und Oban

Von Tobermory aus ging es dann zurück durch den Sund nach Kerrera in die Oban Marina. Für die kommenden Tage gab es erneut eine Sturmwarnung für die nördliche Ecke von Mull, so war es besser, sich rechtzeitig aus dem Staub zu machen und in einer sicheren Ecke Unterschlupf zu suchen. Schon der Morgen begann mit starken Windböen, die durch das Boot fuhren. Es war ein etwas unsanftes Erwachen an unserem letzten Morgen in dieser Puppenstube.

Hinter uns im Sund zog sich recht bald ein ganzes Regattafeld auf. Wir waren nicht die einzigen, die die Sturmwarnung gehört hatten. Alle hatten sich auf den Weg nach Süden gemacht, wo die Lage ruhiger sein sollte. Raumschots fuhren wir also durch den Sund zurück zur Oban Marina, wo wir am späten Nachmittag wieder anlangten. Hier blieb es erstaunlich ruhig. Das Regattafeld hatte sich unterwegs aufgelöst. Nur einige wenige waren uns nach Kerrera gefolgt, andere würden wir in den folgenden Tagen in der Transit Marina in Oban wieder treffen, wohin wir uns nach dem Sturm verholen würden.

Auf Kerrera hatten wir einen kommoden Platz am Steg ergattert und nutzten die verbliebenen Stunden des Tages dafür, noch einmal den Fährservice in die Stadt in Anspruch zu nehmen, um dort unsere Vorräte etwas aufzustocken.

Wieder hatte sich der Wind heimlich angeschlichen. Nun tobte er über uns mit gut dreißig Knoten schon den ganzen Morgen. Das Boot, das uns gegenüber am Steg lag, machte trotzdem los. Allerdings schien die Crew auch über einige Erfahrung mit dem hiesigen Wetter zu verfügen. Ihr Boot hieß „First Affair“, ihre Rettungsinsel „Last Affair?“ – schottischer Humor.

In der Mitte der Bucht ankerte eine Luxus-Motoryacht, die on top einen Helikopter-Landeplatz aufwies, inklusive besagtem Fluggerät. Hübscher anzuschauen waren die „Black Guillemots“, Gryllteiste eine Sorte Alk-Vögel ganz in schwarz mit weißen Flecken auf den Flügeln und knallroten Beinchen. Sie vertrieben sich vereinzelt die Zeit im Hafenbecken der Oban Marina. Auf den Stegen fanden wir die Überreste ihres Mittagsmahls – Scheren und einzelne Beine von Krebsen sowie Muschelschalen.

Der Tag des angekündigten Sturms begann unruhig mit Hagel und Gewitterböen, doch entpuppte sich das Wetter dann als weit weniger dramatisch, als es in unserer Wetter-App vorhergesagt worden war. Die Grafiken des ziehenden Tiefs waren jedenfalls kolossal beeindruckend gewesen. Unser Nachbar am Steg fasste es schön zusammen: ‚It showed red, then purple and it got darker – so I thought it would be better to come in.‘ Wir nutzen also des restlichen Tag für eine Wanderung über die Isle of Kerrera.

Am folgenden Tag machten wir einen Ausflug nach Oban, um das Dunollie Castle zu besichtigen, die Burgruine , die auf der anderen Seite der Bucht direkt am Hang liegt. Das Gelände umfasst neben der Ruine ein zum Museum hergerichtetes Gesindehaus sowie eine kleine Parkanlage, die mit wunderbaren Holzschnitzereien verziert worden war. Die Überreste der Burg thronen hoch oben auf der Klippe. Man blickt weit über die Bucht, hinüber nach Mull und tief in den Sund hinein. Aufkommender Regen trieb uns in die verwitterten Rudimente des alten Gemäuers, um dort ein wenig Schutz zu suchen. Wir verharrten mehr oder weniger unmittelbar unter dem alten Torbogen des Eingangs, klaffte dahinter doch ein kaltes, schwarzes Loch wie ein Riss in der Zeit. Schwer vorstellbar, dass darin einmal Menschen gelebt haben sollten. Vielleicht hatten Feuer diesem Platz ein wenig mehr Wärme und Zuversicht eingehaucht, doch nun war nichts weiter übrig als der blanke Stein im grau verhangenen Himmel und im Innern diese grenzenlose Finsternis, die einen lieber zurück in den Regen treten ließ, als zu weiteren Erkundigungen einzuladen.

Ganz anders dagegen das weißgekalkte Gesindehaus am Fuß der Klippe. Von diesem ging eine gemütliche Wärme aus, die schnell mit den hier ausgestellten Kindergeschichten der verschiedenen adligen Sprösslinge in Verbindung gebracht werden konnte. Die winzigen Zimmerchen waren vollgestopft mit allerlei Nachlassenschaften vergangener Zeiten. Besonders faszinierend war in dieser Hinsicht sicherlich die Küche und der angrenzende Wirtschaftsraum, in welchem nicht nur Küchenutensilien aus Kupfer und Gusseisen ausgestellt waren, sondern auch Rezeptbücher und Vorratsdosen aller Art, zwischen welche eine liebevolle Hand in Ermahnung an die tatsächlichen Verhältnisse der damaligen Zeit die eine oder andere Stofftierratte platziert hatte.

Ein typisch schottisches Konzept verfolgte wiederum der angrenzende Souvenirshop. Neben allerlei Dingelchen bot man hier vor allem die im lokalen Handwerk selbstgewebten Wollstoffe sowie daraus gefertigte Produkte feil. Allerdings war nirgends Verkaufspersonal zu entdecken. Ein Schildchen am Eingang klärte uns auf: Man möge bitte nehmen, was einem gefiele und dann unten am Pförtnerhäuschen alles bezahlen, wo man auch die Eintrittskarten zum Gelände erworben hatte. War dieses Vertrauen sicherlich durch die in Großbritannien so weit verbreiteten CC-TV-Kameras abgesichert, verfolgte der Farmshop auf Kerrera dieses Konzept bis hinunter in die tiefsten humanen Anwandlungen. Auch dort wurde auf die Ehrlichkeit der Kundschaft gesetzt, indem man darauf vertraute, dass die Besucher die Preise ihrer gewählten Waren selbst auf einem extra dafür platzierten Zettelblock summierten und den fälligen Betrag in der offenen Kasse zurücklassen würden. Ich mag dieses Land!

Der Weg zurück nach Oban führte uns auch zum lokalen Fischmarkt am Hafen. In einem gut besuchten Imbiss wurden hier unter anderem allerlei Krustentiere fangfrisch angeboten. Eine Horde kleiner Kinder stand oder kniete vor den Kisten mit den Krabben. Ihre kleinen Finger strichen über die dicken Panzer der urtümlichen Tiere, als kraulten sie kleine Kätzchen. Auch säuselten sie ihnen ähnliche Dinge zu wie den Spielkameraden, die sonst mit ihren Samptpfötchen nach ihren Wollknäueln haschen würden. Keiner der verzückt die Szenerie betrachtenden Erwachsenen hielt es für nötig, den Kleinen die wahre Natur dieses Ortes und den Zusammenhang mit den Sandwiches zu erklären, die alle wenig später mindestens ebenso begeistert verschlangen. ‚Makaber‘ war wohl das Wort, das Sophia und mir bei dem Ganzen durch den Sinn ging.

Am Abend machten wir dann in der Transit Marina in Oban fest. Oban ist zweifelsohne eine Stadt der Möwen. Nicht so extrem wie Glasgow, aber deutlich mehr Tiere hielten sich hier auf als auf den Inseln. Lautstark verkündeten sie ihre Lufthoheit im Hafen. Die Transit Marina liegt direkt am Puls der Stadt – leider besteht dieser derzeit vor allem aus Autoverkehr, sodass es dort relativ unruhig ist. Die Marina selbst ist nagelneu und ihre Einrichtungen entsprechend gepflegt. Einziges Manko waren die gut 29 Grad, auf welche die Räumlichkeiten der Sanitäranlagen geheizt wurden. Man schwitzte quasi beim Duschen. ‚Vielleicht spart das Wasser?‘ mag man sarkastisch denken. Der Hafenmeister mit seiner beeindruckenden Rasterfrisur stellte das ebenfalls mit Bedauern fest. Schließlich sei das auch eine Frage von Ressourcenverschwendung und Umweltschutz. Doch brauche er entsprechende Beanstandungen seitens der Crews der Boote am Steg, damit er der Verwaltung folgerichtig auf die Sprünge helfen könne. Eine unterstützende Mail von uns ist ihm sicher.

Weitere Attraktion der Stadt ist McCraig’s Tower, ein Bauwerk auf dem Hügel über dem Ort, das an ein römisches Amphitheater erinnert. Wie in einer Filmkulisse stehen hier nur die äußeren Rundbögen des Gebäudes, die besagter McCraig als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte errichten lassen. Nun dient der Tower vor allem den Touristen aus aller Herren Länder als Fotomotiv und Aussichtsplattform. Bewacht wurde sein Eingang von einer getigerten Katze, die in geradezu stoischer Ruhe die Besucherströme an sich vorbeiziehen ließ, während sie am Wegesrand in der Sonne döste. Nahezu jeder hielt kurz inne und betrachtete verzückt das ruhende Tier, das ganz offenbar beschlossen hatte, die ansonsten an solcher Stelle drapierten steinernen Löwen zu ersetzen.

Lismore

Unser letzter Törn führte uns schließlich von Oban aus rund um die Isle of Lismore. Wir kreuzten zunächst gegen den Wind, um die Engstelle bei Lady’s Rock passieren zu können. Dann ging es am Leuchtturm von Lismore vorbei, raumschots durch das Loch Linnhe in nördlicher Richtung. Linkerhand erstreckte sich Kingairloch, rechterhand die Isle of Lismore, welche von dieser Seite so gut wie unbewohnt aussah.

Im Wasser machten Trottellummen auf sich aufmerksam. Wir brauchten eine Weile, um die kleinen Kerlchen in den Wellen auszumachen. Sie waren überwiegend als Pärchen unterwegs und riefen sich stetig, während sie im Wasser paddelten. Diese Rufe hatten sie verraten und ließen uns nach ihnen Ausschau halten, wie sie es umgekehrt offenbar gerade mit uns taten. Sie waren überaus neugierig. Wurde ihnen jedoch der Abstand zum Boot zu eng, tauchten sie schlagartig ab. Die zurückbleibende Lumme rief dann solange nach dem Vermissten, bis sich dieser wieder weit jenseits des Bootes zurückmeldete. Auch eine Kegelrobbe nahm uns hier sehr genau in Augenschein. Weit streckte sie ihr Köpfchen aus dem Wasser und schaute uns aus großen, schwarzen Augen an. Wie ein Korken trieb sie so eine Weile neben uns im Wasser, bevor sie wieder in ihrem Element verschwand.

Eine Weile lang segelten wir so recht gemütlich mit mehr oder weniger starkem Sonnenschein durch die schottische Landschaft. Die Regenwolken hatten wir fürs erste hinter uns gelassen – meinten wir zumindest. Schon von Weitem konnte man bald den Steinbruch von Gelensanda ausmachen, vor allem wegen des dort vor Anker liegenden roten Frachtschiffes. Ansonsten war nur ein kleines Segelboot zusammen mit uns auf der Westseite von Lismore unterwegs. Eigentlich hatten wir überlegt, ob wir nicht in der Bucht von Port Ramsay an der Nordspitze der Insel ankern sollten, doch dann kam mal wieder alles ganz anders.

Auf der Höhe des Steinbruchs angelangt, zog von der Halbinsel eine pechschwarze Wolkenfront auf uns zu. Wir wussten mittlerweile, dass das nichts Gutes bedeuten würde. Doch schneller und viel heftiger als erwartet, war das Wetter über uns. Mit 38 Knoten griff der Wind in unsere Genua. Das Groß hatten wir, Gott sei Dank, auf dem Raumschotskurs nicht gesetzt. Beaufort acht – bei solchem Wetter waren wir bisher noch nie auf See gewesen! ‚Beeindruckend‘ ist das Mindeste, was einem dazu einfällt. So schnell es der alte Furler überhaupt zuließ, refften wir die Genua und machten mit dem verblieben Handtuch trotzdem eine rasante Fahrt durchs Wasser. Hinter uns sahen wir die Crew des anderen Segelbootes mit den Böen kämpfen. Ihre Segel flatterten beim Versuch, sie zu bergen. Mit dem Wind kam auch der Regen. Im Ölzeug machte uns dieser nicht viel aus, aber er verleidete uns nachhaltig den Gedanken, heute noch irgendwo vor Anker gehen zu wollen. Der Plan wurde geändert: wir würden Lismore runden und zurück nach Oban und zur heißen Dusche segeln.

So schnell, wie das Wetter über uns hereingebrochen war, so schnell war der ganze Spuk auch wieder vorbei. Als wir Lismore Isle schließlich an ihrem nördlichsten Punkt runden wollten, hatten wir kaum mehr genug Wind, um den geplanten Kurs zu steuern. Achteraus malte sich Shuna Island in den Horizont. Hier bargen wir schließlich unser Handtuchsegel und starteten den Motor. Der Lynn of Lorn wimmelt nur so vor Flachstellen. Einige Felsen lugten verstohlen gerade eben noch so aus dem Wasser, als wollten sie spaßeshalber schon mal nach dem nächsten Unglückseligen Ausschau halten, dem sie sich in den Weg gelegt hatten. An Backbord tauchte das Leuchtfeuer Sgeir Bhuidhe auf. Wieder fing es an zu regnen.

Nach ungefähr der Hälfte der Strecke übernahm ich wieder das Ruder. Die vorläufige Kursangabe lautete: das östliche Ende von Pladda Island anzusteuern. Die Positionslichter hatten wir zwischenzeitlich schon eingeschaltet. Der Regen fiel in immer dichter werdenden Schleiern vom Himmel. Noch eine halbe Stunde später war dieser Vorhang undurchdringlich. Dort, wo eben noch meine navigatorische Landmarke gewesen war, war nun nichts weiter als das Grau in Grau dieses Regennachmittags. Glücklicherweise hatte ich die Eingebung gehabt, kurz bevor die Küstenlinie der Insel völlig im Regen verschwand, meinen Kurs auf dem Kompass abzugleichen. Die folgenden Momente waren also ein Blindflug mit Instrumentenunterstützung. So musste es sein, führe man durch dichten Nebel, dachte ich noch. Keine Orientierungsmarken waren mehr auszumachen, nur ein vorsichtiges Vorwärtstasten in der Hoffnung, dass der Weg frei wäre (dummerweise verfügte unsere „Goldrush“ über kein AIS).

Doch auch diese Wetterkapriole hielt nicht allzu lange vor. Es wurde heller und langsam, aber sicher tauchte die Welt wieder aus ihrer Versenkung auf. Schließlich hatte es wieder soweit aufgeklart, dass wir uns zu einem erneuten Segelsetzen entschlossen. Unter Segeln ging es dann zurück, bis Maiden Island querab lag, die kleine Insel, welche die Einfahrt zur Oban Bay markiert. Wir rollten das Vorsegel weg, denn die Bucht sollte nur unter Motor angelaufen werden. Eine Vorsichtsmaßnahme, denn von hier startet ein reger Fährverkehr der Calmac-Boote zu den Inneren und Äußeren Hebriden. Wie hatten sie so schön in ihrem Video erklärt? Sollte eine der Fähren ein querkommendes Segelboot mit fünf kurzen Signaltönen bedenken, sei dies keinesfalls als ein „Friendly Hello“ gemeint. Besser, man kam den großen Schiffen gar nicht erst in die Quere und schon gar nicht in der schmalen Zufahrt zur Oban Bay. Also schnell wieder den Motor gestartet… Ähm, schnell wieder den Motor… gestartet… Hallo, was war das denn?? Martin ließ den Anlasser wieder und wieder laufen. Er schnarrte fleißig, aber die Maschine sprang nicht an. Gut, noch einmal. Und noch einmal. Nein, nichts. Bloß jetzt die Ruhe bewahren. Was war denn nur los? Die Batterien waren voll, keine Frage. Getankt hatten wir gerade erst. Warum also lief der Motor nicht? ‚Wir sind ein Segelboot. Wir haben das Groß noch oben. Es ist alles okay‘, verkündete ich, stoisch am Ruder stehend, wieder von der Bucht wegsteuernd, während die Jungs unter Deck verschwanden. Martin rief die Notfallnummer des Vercharterers an und fing an zu basteln, während wir mit fast keinem Wind im Lynn of Lorn vor uns hin dümpelten. Mir ging durch den Kopf, was Christian uns über das Anlegen unter Segeln erzählt hatte. Nicht, dass ich das nun unbedingt ausprobieren wollte. Es war mehr ein Durchspielen von Möglichkeiten, um mich selbst zu vergewissern, dass unsere Lage blöd, aber nicht tragisch war. Ebenso erinnerte ich mich an Sylkes Erzählung, dass auf ihrem Charterboot im Caledonian Canal der Motor kurz vor der Schleuse ebenfalls ausgefallen war. Motorprobleme waren doch nichts Ungewöhnliches – schließlich waren wir doch ein Segelboot, und Segel hatten wir ja nach wie vor. Dennoch war ich fraglos mehr als glücklich, als die beiden schließlich wieder an Deck erschienen, den Anlasser betätigten und – juhu, die Maschine endlich ansprang. Was war passiert? Nun, der Anlasser hatte sich vom Motor gelöst. Die Schrauben, die ihn eigentlich am Platz halten sollten, mussten sich im Seegang gelöst haben. Diese hatte Martin im Motorraum gesucht, alles wieder zusammengesetzt und die Schrauben festgezogen. Sicher kehrten wir in die Oban Transit Marina heim. Das Anlegerbier tranken wir mit sichtlicher Erleichterung. Noch lange saßen wir an diesem Abend im Cockpit und genossen den Ausblick auf Kerrera vor einer fantastischen Kulisse aus Wolken und Licht, Farben und Dunkelheit.

Der Wind hört sich an wie etwas Lebendiges, etwas mit eigenem Willen. Ähnlich auch das Meer: Es variiert von Grün über Türkis bis Gold und Pechschwarz. Wellen laufen darüber und zeichnen weiße Schaumkronen hinein…