Das Wetter war ein großes Thema für uns auf diesem Törn, keine Frage. Es begann spätestens bei unserer Ankunft in der Marina von Dunstaffnage. ‚Habt ihr schon gesehen?‘ wollte Martin von uns wissen, der in den nächsten zwei Wochen das gemeinsam von uns gecharterte Boot – die „Goldrush“, eine Westerly 36 – skippern würde. Er zeigte uns auf seinem Handy die aktuellen Wetterprognosen, und wir verdrehten gemeinsam die Augen. Natürlich hatten wir schon davor immer mal wieder nachgesehen, was für unser Törn-Revier, die inneren Hebriden, vorhergesagt wurde. Aber wir wussten auch von unseren vorherigen Wanderurlauben in Schottland, dass langfristige Vorhersagen hier oben kaum zu haben waren. Redeten die Briten nicht so gerne übers Wetter, weil es immer so viel Neues zu erzählen gab?

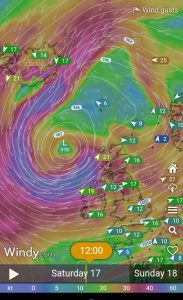

An diesem Mittag in Dunstaffnage betrachteten wir mit gemischten Gefühlen das Tief bei Irland, das langsam aber sich seine Ausläufer nach uns ausstreckte. Leider würde diese Konstellation tatsächlich in den folgenden beiden Wochen bestimmend für unser Wetter bleiben. Es fehlte der übliche Hochdruckkeil, der normalerweise die Tiefdruckgebiete weiter nördlich an der schottischen Küste vorbeigelenkt hätte. In diesem Jahr konnte sich das Hoch nicht durchsetzen, und wir verfolgten mit einer gewissen Faszination das Farbspiel auf den diversen Wetter-Apps. Besser man war vom Wasser wieder verschwunden und lag in einer kuscheligen Bucht wieder gut vertäut am Steg, bevor Farben und Himmel zu finster wurden.

Dieser Überlegung waren wir stets gefolgt, sodass ich nun im Nachhinein schreiben kann, dass die Wetterbeobachtung für mich auf diesem Törn eines der spannendsten Themen war, ohne dass es uns in Bedrängnis gebracht hätte. Wetter war abends das letzte und morgens stets das erste Thema auf der Tagesordnung. Zwang es uns auf gewisse Weise zwar, in der Nähe der wenigen Marinas zu bleiben, sorgte es umgekehrt auch dafür, dass wir in den vierzehn Tagen ungehinderten WiFi-Zugang hatten und seine Entwicklung folglich gut im Blick behalten konnten.

Noch eindrücklicher als sein digitaler Fingerabdruck jedoch war das schottische Wetter in persona. Mehr als einmal lag ich in den folgenden beiden Wochen wach in meiner Koje und lauschte darauf, wie sich der angekündigte Wind geradezu an unser Boot heranschlich, um dann – stetig zunehmend – alle möglichen und unmöglichen Geräusche darauf und auf den Booten nebenan zu intonieren. Man spricht gerne von einem heulenden Wind. Dieser hier fauchte und spielte ein ganzes Orchester aus Wanten, Fallen und allem anderen, was ihm in den Weg kam, nur um dann ebenso klammheimlich wieder zu verschwinden, wie er sich an uns herangemacht hatte.

Keineswegs waren wir ein Spielball einer anhaltenden Schlechtwetterfront, vielmehr zog Sonnenschein, Wind und Regen in immer neuen Schüben und Mixturen an jedem einzelnen Tag über uns hinweg. Dauerregen gab es nur über dem Festland, bevorzugt in Glasgow, über das man notgedrungen an- und abreisen musste und dessen frühkapitalistischer Industriestadtcharme sich uns einfach nicht erschließen wollte: Zu viel Verkehr, zu viel Lärm, zu viel Müll in den Nebenstraßen und vor allem zu viele Menschen nach all der Zeit im schottischen Outback mit dieser Natur zum Niederknien, dem fantastischen Licht, das einen den Atem anhalten ließ. Einer Welt, die so unglaublich jenseitig erschien, dass sie im Hier und Jetzt kaum zu fassen war.

Natürlich hatten wir Ölzeug dabei. Natürlich hatten wir gewusst, dass das Wetter hier oben so wechselhaft sein konnte. So unberechenbar, dass ich, ganz verwegen, sogar meinen Badeanzug eingepackt hatte. Man konnte schließlich nie wissen, und es war immerhin August. Baden sind wir schließlich nicht gegangen, dafür lernten wir, dass Regenwolken nicht nur Nässe bedeuteten, sondern vor allem auch Wind, dass Böen nicht einen kurzen Windstoß meinten, sondern so lange anhielten, wie die Wolken groß waren. Mehr als einmal fühlten wir uns von zweien solcher Wolken regelrecht in die Zange genommen und versuchten, aus ihrem Einflussbereich heraus zu kreuzen.

Mindestens ebenso eindrücklich waren die Wellen und ihre Kraft, die unsere Westerly stets erst ein Stückchen ansaugten, um sie dann regelrecht nach vorn zu spucken. Es waren kleine Wellen, ich will nicht übertreiben, aber auch unser Boot war ein ganzes Stück kleiner (36 Fuß) und vor allem leichter als die Gib Seas (43 Fuß, 12 t), mit denen wir bisher unterwegs gewesen waren – und dieser Unterschied machte sich nun hier an den äußersten Ausläufern des Atlantiks doch bemerkbar.