Zu den wiederkehrenden Missgeschicken dieser Woche zählten natürlich die vielen schön gefahrenen Patenthalsen, für die wir an manchem Tage glatt einen Wettbewerb ausriefen. Glücklicherweise reduzierte sich ihre Anzahl mit dem Näherrücken des Prüfungstermins, und niemand von uns sollte schlussendlich an ihnen scheitern.

Weniger offensichtlich fatal, dafür mit sehr viel mehr Stress verbunden war dagegen die von Christian ersonnene Skipper-of-the-day-Navigationsaufgabe im Tidengewässer der Elbe. Er machte sich einen Spaß daraus, uns immer wieder mit der Frage zu triezen, ob man nicht diesen oder jenen Minihafen ansteuern könne. Kommen wir da rein? Wie viel Tiefgang hatten wir noch mal? Herrje, und wie viel Wasser würde da bei Niedrigwasser noch übrig sein? Und…? Also reinfahren vielleicht, raus – auf keinen Fall! Einmal hieß er uns stoisch auf eine winzige Hafenzufahrt zuhalten, Rudergänger und Skipper of the day trat dabei gleichermaßen der Schweiß auf die Stirn. Können wir? Können wir nicht? Quasi in letzter Minute blies Christian das Manöver dann ab, eine Wende und alles entspannte sich wieder sichtlich.

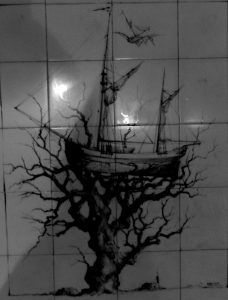

Nichts gegen Alexs und Georgs Neugier, wie es wohl sein mochte, mit einem Schiff trockenzufallen. Mir kamen dazu wieder meine Dominosteinchen-Bilder in den Sinn, die ich mir schon in Spiekeroog ausgemalt hatte. Aber sechs Stunden irgendwo im Schlick zu stecken, hieß eben auch, sechs Stunden weniger Training und das wollten wir dann doch alle gerne vermeiden.

Wie viel Wert einige von uns tatsächlich auf das praktische Üben legten, wurde besonders am letzten Tag vor der Prüfung deutlich. Während ich schon lange müde und die ewigen Wiederholungen der immer gleichen Handgriffe auf dem Boot im Köhlfleet irgendwie auch leid war, wollten einige von uns gar nicht aufhören. ‚Noch einmal An-und Ablegen – nur noch einmal.‘ Als wäre es eine besondere Köstlichkeit, von der man einfach nicht die Finger lassen konnte. Schon putzig, was Prüfungsstress aus erwachsenen Menschen machen konnte. Und wie dankbar war ich, als wir es am nächsten Tag endlich alle hinter uns hatten.

Doch noch lagen alle Herausforderungen vor uns, so zum Beispiel die Frage, ob man eigentlich mit unserem Boot die Schwinge rauf bis Stade fahren könne, um dort eine Nacht festzumachen. Ja, im Prinzip… Auch diese Idee ließ Christian uns seelenruhig selbst entwickeln und dann, schon in der Umsetzung begriffen, auch eilig wieder verwerfen. Mehr als eine Schleuse lag für uns auf diesem Weg, und es stellte sich erneut die Frage nach unserem Terminplan. Wann war die Schleuse besetzt? Wann war Hochwasser? Wann konnten wir also zurück in die Elbe? Nein, keine Chance, also umdrehen – aber erst einmal Können vor Lachen, wenn man auf einem Flüsschen unterwegs ist, das so breit war wie unser Schiff lang. Drehen auf engem Raum bekam dort für uns sofort eine ganz andere praktische Bedeutung.

Gab es ein Geräusch? Ich kann mich gar nicht darauf besinnen, wenn es so gewesen sein sollte. Natürlich spielt mir meine Phantasie einen lauten knarzenden Ton vor, wenn ich an das Ereignis denke, aber – ehrlich gesagt – passierte es wohl ganz klammheimlich, ohne dass es von irgendeinem dramatischen Geräusch begleitet gewesen wäre. Wir saßen fest! Aufgelaufen, festgefahren im Elbschlick an der Spitze von Rhinplatte. Nach einer etwas wirren Diskussion zwischen Rudergänger und Skipper of the day ging es, statt zurück ins Elbfahrwasser, erst einmal einfach gar nicht weiter. Christian blieb, für uns alle erstaunlich genug, völlig entspannt. So war er für uns nicht nur Richtfeuer für aufziehende Unwetter, sondern auch psychologisches Quermarkenfeuer dafür, wie tragisch (‚Sehr!‘ hätten wir ohne ihn einstimmig alle sofort versichert) unsere Lage wohl wirklich war. Unproblematisch unter den folgenden beiden Bedingungen war die Ansage: a) weicher Untergrund – Schlick war für solche Zwischenfälle also super, b) auflaufendes Wasser – denn hey, jede Minute brachte mehr davon unter unseren Kiel zurück. So hieß die Devise also im Wesentlichen: abwarten. Aber vielleicht konnte man das Ganze ja doch künstlich ein wenig beschleunigen? Nach dem ersten Schreck hing plötzlich der größte Teil unserer Crew mitschiffs eingepickt an den Steuerbordwanten über die Reling. Wenn es uns gelänge, den Schwerpunkt des Bootes ein wenig zu verlagern, den Kiel nur ein bißchen schräger zu stellen… Nur ein bißchen… Nur etwas… Gute zehn Minuten hing unser menschlicher Ballast so über dem Elbwasser rum. ‚Trimmschweine‘, wie Robert das mal so schön genannt hatte, dann war unser Boot endlich wieder frei, und es konnte weitergehen. Ein sehr eindrückliches Erlebnis – so mitten im Fluss festzustecken. Wohl keiner von uns hätte damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Untiefen, Ebbe und Flut – ja, hatten wir alle von gehört, uns in der Theorieprüfung auch schon damit herumgeschlagen – aber was das für ein Boot bedeutete, bedeuten konnte, das haben wir wohl alle erst in diesen zehn Minuten erfasst, die – zumindest mir – wie eine gefühlte Ewigkeit vorkamen.